全球首例,Nature审稿人:重要里程碑!我国科学家首次在光量子芯片上实现多比特的连续变量量子纠缠

来源:光子盒

2025开年,我国量子科研成果喜讯连连!一项最新的研究被《Nature》审稿人称为“可扩展光量子信息处理的重要里程碑”,在国际上首次实现了基于集成光量子芯片的连续变量簇态量子纠缠,为光量子芯片的大规模扩展及其在量子计算、量子网络和量子信息等领域的应用奠定了重要基础。

这项研究成果于2月19日以“Continuous-variable multipartite entanglement in an integrated microcomb”(基于集成光量子频率梳芯片的连续变量多体量子纠缠)为题发表于《Nature》,由北京大学物理学院现代光学研究所王剑威教授和龚旗煌教授课题组与山西大学苏晓龙教授课题组合作完成,贾新宇、翟翀昊、朱学志为论文共同第一作者,苏晓龙、王剑威为论文共同通讯作者。

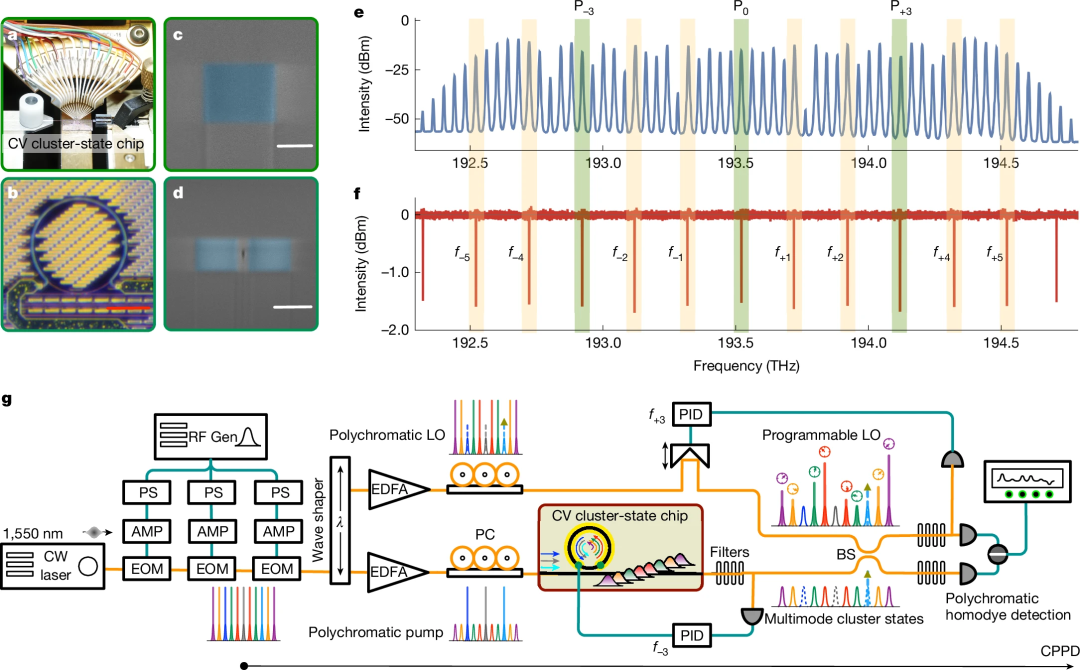

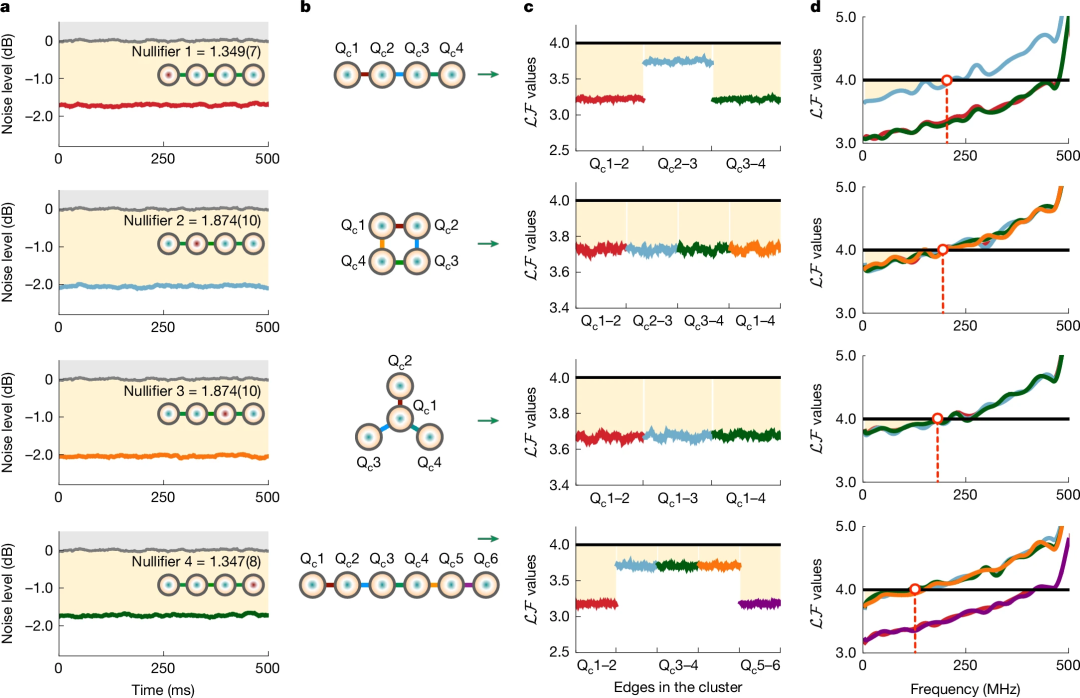

研究团队创新性地研发了超低损耗调控技术和多色相干泵浦与探测技术,通过自发双模光场压缩和非线性布拉格散射两种主要物理过程,在光学参量振荡阈值以下激发真空压缩频率超模,制备了不同纠缠结构的簇态(见图1)。团队通过严谨的实验重构了多模纠缠态的协方差矩阵,验证了八个频率模式的纠缠特性。通过有效消除实验中由于非对角噪声引起的干扰,在制备的四模链状、盒状、星状以及六模链状的多组份簇态纠缠中观测到了近2dB的零化子压缩,并打破了上述不同纠缠结构簇态的van Loock-Furusawa判据。这一结果标志着集成光量子芯片在有限压缩条件下实现了纠缠簇态的确定性制备。

图1:基于集成频率梳微腔的连续变量多组份纠缠态制备、调控与探测示意图

图1:基于集成频率梳微腔的连续变量多组份纠缠态制备、调控与探测示意图

本项研究工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、科技创新2030 “量子通信与量子计算机”重大项目、北京市自然科学基金、山西省基础研究计划、山西省“1331工程”重点学科建设基金,以及北京大学人工微结构和介观物理全国重点实验室、北京量子信息科学研究院、山西大学光量子技术与器件全国重点实验室、山西大学极端光学协同创新中心、北京大学纳光电子前沿科学中心、北京大学长三角光电科学研究院、合肥量子国家实验室等的大力支持。

研究背景

量子技术的飞速发展,为人类探索微观世界和革新信息处理方式带来了巨大机遇。在量子计算、通信和计量学等领域,大规模纠缠态的制备是实现其强大功能的关键所在。作为量子信息的基本单元,量子比特可在离散变量或连续变量量子系统中实现物理表示。而实现大量量子比特或量子模式的纠缠,成为科研人员不懈追求的目标。

通过光实现量子比特或量子模式的纠缠,对推动量子计算、网络和传感技术的进步至关重要。例如,通用光量子计算可通过对大规模纠缠簇态进行一系列测量来实现。在光量子系统中,离散变量编码通常将量子比特编码在单光子的离散模式中,虽然能实现超高保真度的量子比特操作,但在确定性量子比特制备和纠缠方面面临挑战,目前主要依靠概率性多量子比特纠缠进行离散变量实验中的量子信息处理。相比之下,连续变量编码将量子模式编码在光场的连续正交分量中,虽然保真度较低,但能确定性地制备和纠缠量子模式。

集成量子光子学的出现,为量子信息处理提供了一个极具前景的平台。它能够在芯片上实现量子光态的编码、处理和检测,为大规模纠缠态的产生和操纵带来了新希望。离散变量集成量子光子学已取得诸多成果,如实现单光子的集成源、电路和探测器,以及多量子比特的真纠缠,并在量子计算和网络领域进行了原理验证。而连续变量集成量子光子学则有望在光正交分量的制备、操纵和检测过程中,提供高复杂度、相位稳定性、精确模式匹配、无模式清洁和低接口损耗等优势。

近年来,集成光子材料和技术的进步推动了连续变量集成量子光子学的发展,人们已观察到光波导和微谐振器中的单模和双模正交压缩态,以及在光镊阵列和基于单个微谐振器的频率梳中实现多对双模EPR态。然而,在集成量子光子平台上,连续变量多量子模式或多体纠缠的制备和检测仍是未知领域,亟待科研人员去探索和突破。

理论方法

-

多体纠缠的产生机制

研究通过同步锁相的多色泵浦光束激励集成微谐振器,在振荡阈值以下,参数非线性光学过程促使量子频率压缩真空模产生。以平均场近似处理明亮泵浦光束,量子模式的相互作用哈密顿量可表示为 ,其中

,其中 和

和 分别代表自发对压缩(SPS)和布拉格散射(BS)过程的简化相位匹配条件。布拉格散射过程在连续变量多体纠缠的产生中起着关键作用,与二阶非线性过程存在显著差异。

分别代表自发对压缩(SPS)和布拉格散射(BS)过程的简化相位匹配条件。布拉格散射过程在连续变量多体纠缠的产生中起着关键作用,与二阶非线性过程存在显著差异。

-

多模高斯态的演化

微梳中不同边带频率的多模高斯态的本征压缩分布由量子朗之万方程 描述。该方程中的

描述。该方程中的 是正交分量的向量,

是正交分量的向量, 是输入场的正交向量,

是输入场的正交向量, 和

和 分别为增益矩阵和阻尼矩阵。通过此方程,可分析多模高斯态在微梳中的演化特性,为理解多体纠缠的产生提供理论依据。

分别为增益矩阵和阻尼矩阵。通过此方程,可分析多模高斯态在微梳中的演化特性,为理解多体纠缠的产生提供理论依据。

-

超模与多体纠缠的关系

研究发现,直接在频率梳模式中检测纠缠结构存在困难,因此提取本征超模。超模可视为频率梳模式的线性叠加,通过对本征超模进行测量,能够表征多模压缩和多体纠缠的程度。通过多色零差探测技术,调整本振光束,可对基于超模的多体纠缠态进行精确的产生、操纵和测量。此外,通过重新配置多色本振的线性光学高斯变换和控制多色泵浦,能够重塑纠缠结构,进一步拓展了多体纠缠态的调控手段。

实验方案

实验采用基于氮化硅纳米光子波导的量子微梳器件,该器件具备低光学损耗、强三阶非线性、密集集成和互补金属氧化物半导体兼容性等优势。在微环谐振器中,通过调整波导的结构色散实现反常色散,大模式间距(约200 GHz自由光谱范围)有效抑制了参数荧光噪声和非参数效应,过耦合技术则高效地提取了约90%的压缩光。微环通过上层热光电阻微加热器进行调谐,使谐振频率与电光泵浦梳的频率锁定。

图2:一种用于制备和表征连续变量多量子模式纠缠的集成氮化硅微梳及其装置

实验采用多色相干泵浦-探测(CPPD)实验装置,通过波导整形器,将P±3,0的电光梳作为锁相泵浦,实现同步多色泵浦;f±1,±2,±4,±5的梳则作为多色零差探测的本振。由于电光梳的相干特性,压缩光和本振光束的相位稳定。同时,f±3的梳与分束器后的光干涉,作为全局锁定本振和压缩光束相对相位的参考,确保在统一的全局锁相参考框架内进行精确测量。

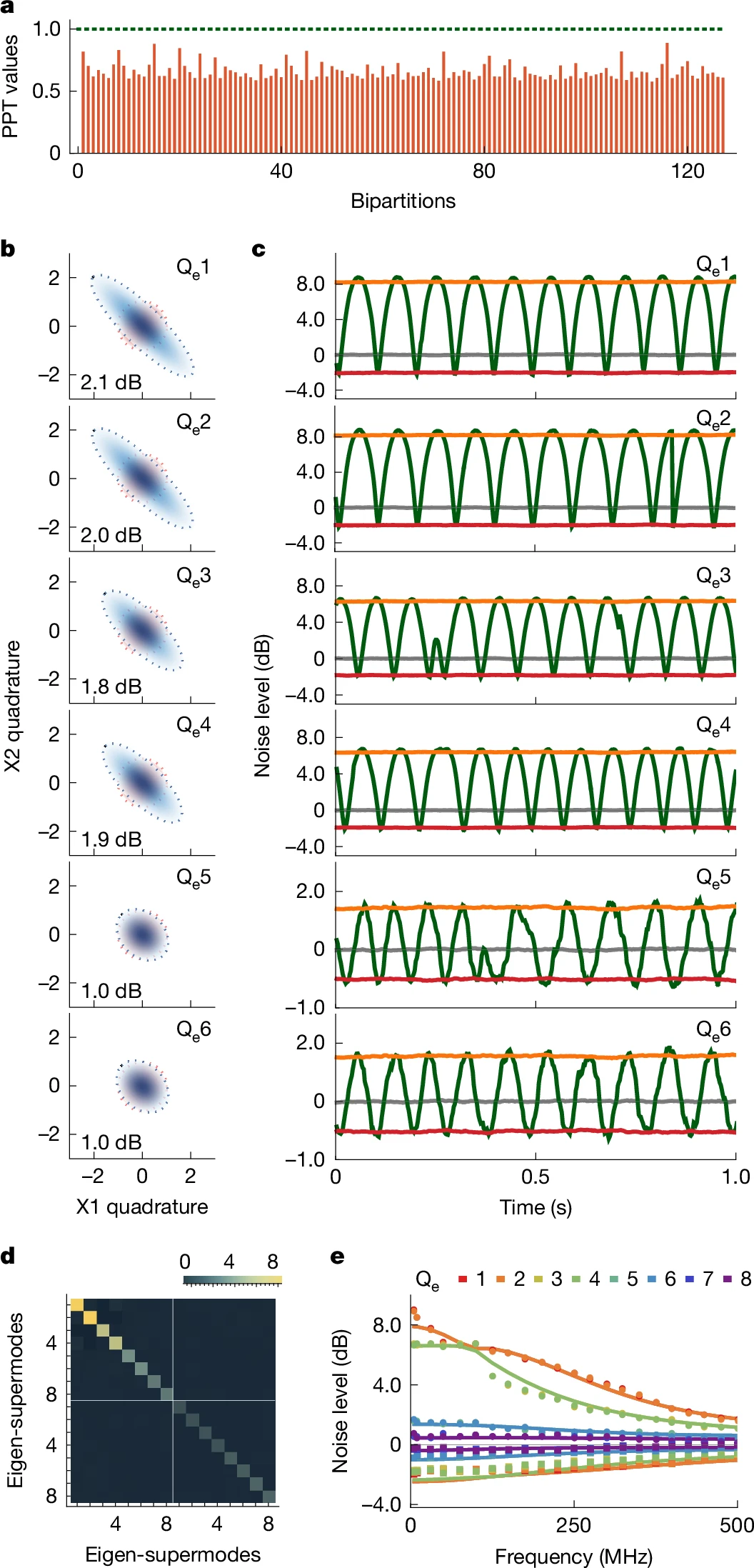

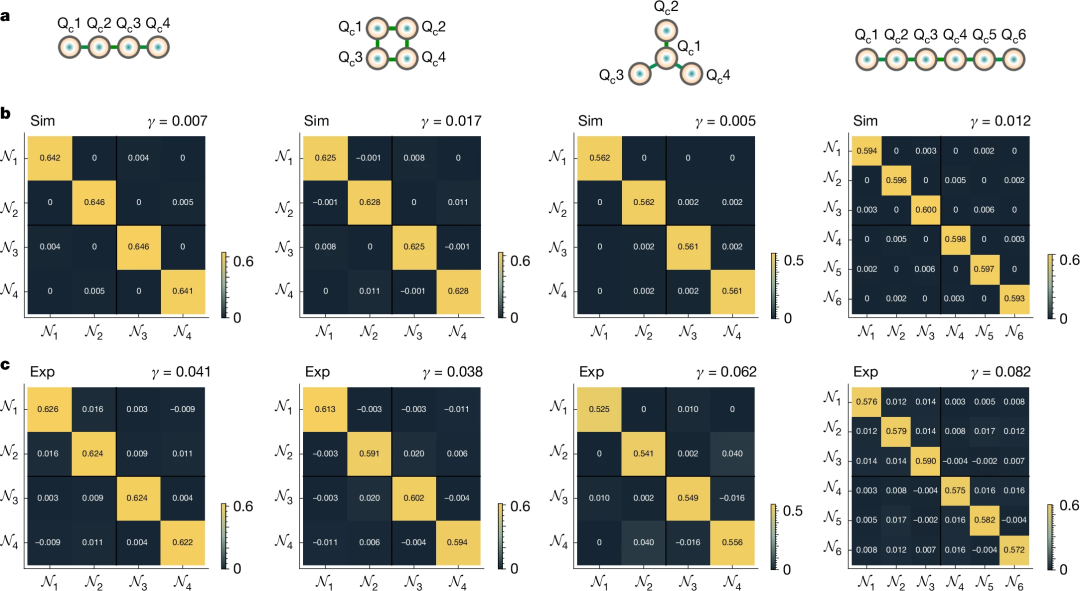

研究选择5 MHz作为基本边带频率,精确表征正交压缩和多体纠缠。首先,通过违反连续变量版本的PPT准则验证八频率模的纠缠。接着,对八个本征超模进行多色零差探测,获取其压缩特性。测量不同纠缠结构的多体纠缠态的零化子相关性,验证对van Loock–Furusawa不等式的违反情况。同时,测量零化子相关性的全矩阵,引入Ƴ因子量化制备态的簇结构中可能未捕获的额外隐藏纠缠程度。此外,研究边带频率对正交压缩和多体纠缠的影响,测量不同边带频率下的压缩水平和不等式违反情况。

研究成果

研究首次在集成光学芯片上实现连续变量八模纠缠的确定性制备。通过违反PPT准则,证明八频率模状态不可分解为两个子系统的直积态,从而验证了多体纠缠的存在。这一成果为集成量子光子平台上的多体纠缠研究奠定了坚实基础,表明在该领域实现大规模纠缠态的制备具有可行性。

图3:多模压缩的制备与表征

对八个本征超模进行多色零差探测,成功获取四个约2 dB压缩(芯片上6 dB)和两个约1.0 dB压缩(芯片上2.6 dB)的超模。测量所有八个本征超模的完整协方差矩阵,结果显示超模基本正交,为多体纠缠态的制备和验证提供了有力支持。通过验证不同纠缠结构的多体纠缠态对van Loock–Furusawa不等式的违反情况,确认了线型、箱型和星型等不同多体纠缠结构的成功制备。测量零化子相关性全矩阵表明,实验制备态的纠缠结构与理论预期的簇型结构相近,进一步揭示了多体纠缠态的特性。

图4:零化子的实验测量以及对van Loock–Furusawa inequalities不等式的违背验证

图5:各种多体纠缠的零化子关联的全面表征

研究发现,多模纠缠对低频过量噪声具有一定的鲁棒性。在高达约200 MHz边带频率下,四模簇态(线型、盒型和星型簇态)以及在约100 MHz边带频率下的六模线性簇态,均成功违反不等式。这一特性为实际应用中的量子技术提供了重要保障。此外,论文提出利用更大微梳尺寸、宽带微梳或孤子梳作为多色泵浦,以及在集成光子平台上复用频率模式与路径和时间模式等方法,可扩展纠缠模数量;通过优化实验系统,有望进一步提升纠缠特性。这为后续研究指明了方向,推动了集成量子光子学在量子技术领域的深入发展。

研究不仅解决了以往集成光量子芯片面临的扩展性难题,还为未来实现更大尺度的量子纠缠与量子调控提供了新的技术路径。该成果标志着集成光量子芯片技术在量子信息处理领域的重要突破,为量子计算和量子网络的实用化发展提供了关键技术支撑。

主要研究人员

贾新宇,北京大学物理学院2020级博士研究生。

翟翀昊,北京大学物理学院2021级博士研究生。

朱学志,山西大学光电研究所2021级博士研究生

苏晓龙,山西大学光电研究所教授,博士生导师,主要从事量子光学和量子信息领域的实验与理论研究,围绕连续变量量子计算、量子通信和量子网络等研究方向,开展了系统深入的研究,并取得了系列创新性研究成果。

王剑威,北京大学物理学院教授,研究领域为集成量子光学,光量子芯片物理、技术与应用,曾获得杨振宁奖 (C.N. Yang Award)、王大珩光学奖、饶毓泰基础光学奖等。

龚旗煌,中国科学院院士,发展中国家科学院院士。现任北京大学校长,兼任人工微结构和介观物理国家重点实验室学术委员会主任。主要从事极端光学与信息光子学前沿及应用研究。近年来,他带领团队取得了一系列具有国际影响力的原创成果,入选了“2018年全球光学领域30项重要成果”,100余次被Phys.org等国际著名科技媒体专题报道。

[1]https://www.nature.com/articles/s41586-025-08602-1

[2]http://www.xinhuanet.com/tech/20250221/120c2f72040645ebac697ed85c2b2e68/c.html

[3]https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41586-025-08602-1/MediaObjects/41586_2025_8602_MOESM2_ESM.pdf

[4]https://www.phy.pku.edu.cn/info/1031/10824.htm

[5]https://wdxy.sxu.edu.cn/xydt/xyxw/7d7f06cb7bf243088bfa63e67ecbb404.htm

[6]https://ioe.sxu.edu.cn/sys/labs1/yjcy3/gdcy3/03d3ef8160b549a7abd9320f178fb43c.htm

[7]https://faculty.pku.edu.cn/Qchip/zh_CN/index.htm

[8]https://faculty.pku.edu.cn/gongqihuang1/zh_CN/more/19123/jsjjgd/index.htm

免责声明:本号所载内容均为原创、投稿、授权转载或网络公开资料搜集整理,仅供读者交流学习使用,版权归原作者所有,且仅代表作者个人观点,与本号立场无关。若所引用的图片、数据、文字等来源标注有误或涉及侵权,烦请及时联系删除。